在“碳达峰、碳中和”目标驱动下,以光伏、风电为代表的清洁可再生能源成为能源结构的主体。然而,此类新能源受自然条件影响,存在间歇性、波动性和不可控等问题,严重制约了其大规模接入电网与广泛应用。水系有机液流电池作为一种新型的大规模储能技术,因其低成本、高安全性以及功率与容量可独立设计等突出优势,被认为是解决新能源大规模储能瓶颈的理想方案。

紫精类活性分子以其成本低、水溶性高、氧化还原可逆性优良等特性,是目前水系有机液流电池中应用最广的负极活性材料之一。然而,在长期充放电循环中,紫精类电解液容易发生起源不明的碱化反应,导致分子降解和容量快速衰减,严重影响电池的运行寿命。该问题在两电子转移条件下尤为突出,不仅限制了第二电子的有效利用,也制约了体系能量密度的进一步提升。因此,深入理解其碱化机制是提升紫精类水系有机液流电池综合性能的关键。

针对上述问题,做爱视频

宋江选教授团队通过构建了集原位pH监测、气相色谱分析与电化学性能测试于一体的多模态测试平台,首次系统揭示了紫精负极的两阶段碱化机制。做爱视频

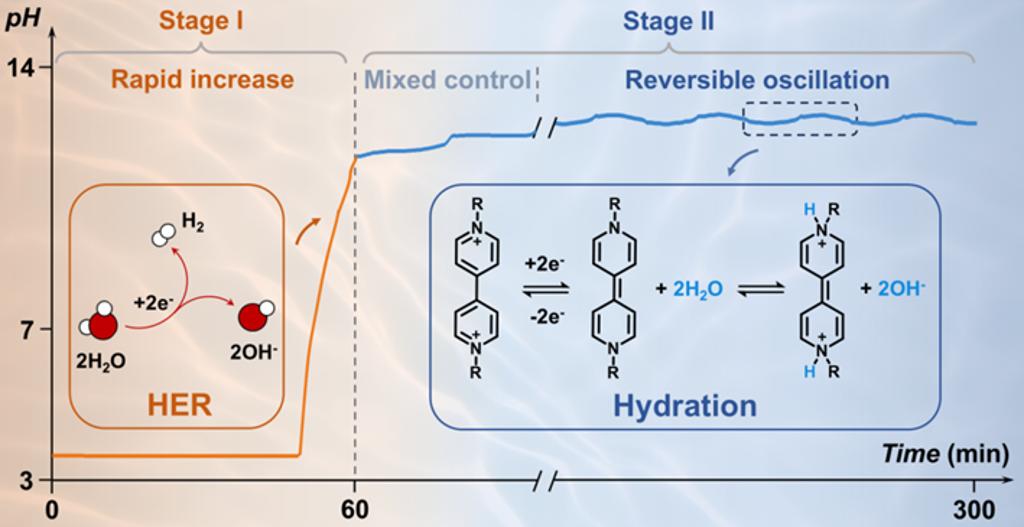

发现,初始阶段的碱化由低电位下的析氢反应主导,引起体系pH值的不可逆上升;随后阶段则源于季铵氮与吡啶氮位点之间的可逆结构转化,造成持续的pH振荡行为。基于这一机理认识,团队通过高浓度支持电解质体系验证了调控策略的有效性,在两电子转移条件下实现了66.9 Wh Lanolyte-1的能量密度;经过200次循环后,电池容量保持率达 99.25% / 天,展现出优异的循环稳定性。该做爱视频

不仅深化了对紫精类电解液碱化起源的理解,也为设计高耐久性水系有机液流电池电解质提供了具有普适意义的理论框架。

该成果以《揭示水系有机液流电池紫精类负极电解质电化学碱化起源》(Uncovering the Electrochemical Origin of Alkalization in Viologen-Based Aqueous Flow Batteries)为题发表于国际权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上,硕士生姜子睿与博士生狄云鹏为论文共同第一作者,范豪副教授与宋江选教授为论文通讯作者,做爱视频

金属材料强度全国重点实验室为论文唯一通讯单位。

近年来,团队围绕紫精类电解质分子的结构设计、反应机制与稳定性调控开展系统做爱视频

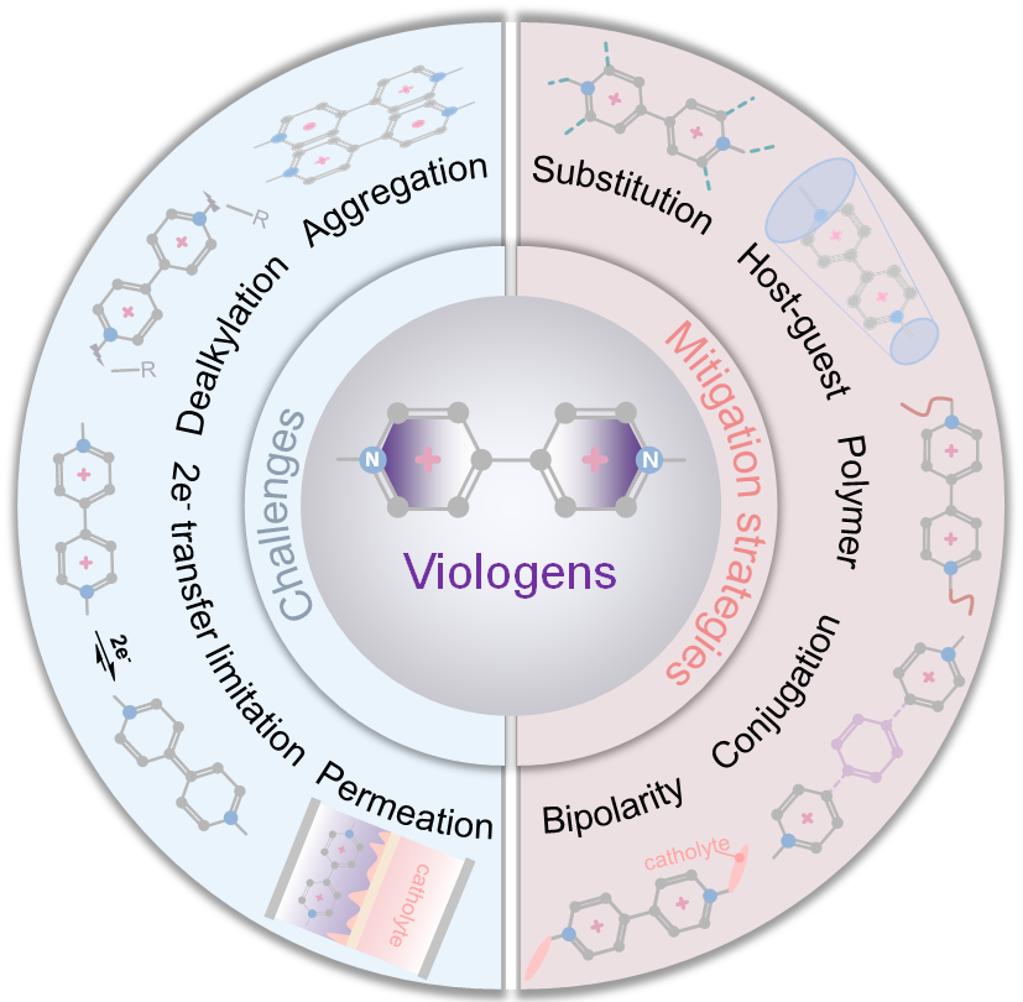

。近日,团队受邀在国际知名期刊《先进材料》(Advanced Materials)上发表了题为《水性有机液流电池中紫精衍生物的进展与展望》(Viologen Derivatives in Aqueous Organic Redox Flow Batteries: Progress and Perspectives)的综述论文。该综述系统梳理了紫精电解质在水系有机液流电池中的最新做爱视频

进展,总结了双极分子设计、共轭骨架扩展、位阻调控、主客体作用与取代基修饰等多种有效策略,揭示了这些方法在提升分子稳定性、溶解性和电化学可逆性方面的机制;系统介绍了原位与非原位表征技术在揭示紫精类电解质的氧化还原机理、分解路径及聚集行为中的应用,为未来构建高稳定性、高能量密度的水系有机液流电池提供了新的思路与做爱视频

方向。博士生李宏斌(已毕业)、温梦柯和硕士生董文璋为论文共同第一作者,范豪副教授与宋江选教授为论文通讯作者,做爱视频

金属材料强度全国重点实验室为论文唯一通讯单位。

该系列工作得到了国家自然科学基金、人力资源和社会保障部外专项目、陕西省重点研发计划、高校学科创新引智计划2.0(111计划2.0)以及做爱视频

青年拔尖人才计划的资助。部分表征测试工作由做爱视频

分析测试共享中心与材料做爱视频

测试平台支持,理论模拟计算工作依托西安交大高性能计算平台完成。

论文链接://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.202514131

//advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202514004

课题组网站://jxsong.zuoaisp.net/